Уроки Шостаковича

(Выступление на Международном симпозиуме, посвящённом Дмитрию Шостаковичу. Кёльн. Март 1985)

На мою долю выпало счастье общаться с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем в последние годы его жизни. Ему я осмелился показать свои первые композиторские опыты. И выслушав сдержанные слова одобрения, решился задать больше всего беспокоивший меня вопрос: стоит ли мне заниматься сочинением музыки? Ответ последовал незамедлительно: «Непременно стоит, непременно…» А вслед за этим подучил приглашение посещать его класс в Ленинградской консерватории. Мог ли я мечтать о бỏльшем?

Это было в 1963 году. К тому времени, закончив консерваторию как музыковед (класс профессора М. С. Друскина), я проработал три года в Новосибирске и собирался поступать в аспирантуру Ленинградской консерватории. Дмитрий Дмитриевич уже два года вел занятия с аспирантами в Ленинграде, и его предложение придало Ане дополнительный импульс в решимости продолжить учебу.

Это было третье (и последнее) возвращение Шостаковича в консерваторию. Во время первого периода его преподавания в Ленинграде (1937-1941 гг.) у него занимались Г. Свиридов, Ю. Левитин, О. Евлахов и другие, ставшие впоследствии известными композиторами. После перерыва, вызванного войной, Дмитрий Дмитриевич продолжил работу уже в основном в Московской консерватории (у него учились К. Караев, Г. Галынин, Б. Чайковский, К. Хачатурян), а в Ленинград приезжал из Москвы примерно раз в месяц (аспирантуру у него окончила Г. Уствольская).

В 1948 году Шостакович вынужден был прекратить преподавание, и вернулся к нему лишь через 13 лет, в 1961 году. Теперь он занимался лишь с аспирантами. Среди его учеников этой поры – Г. Окунев, Г. Белов, А. Мнацаканян, Б. Тищенко, В. Успенский, В. Наговицын и В. Биберган. Занятия происходили также примерно раз в месяц. О своем приезде из Москвы Дмитрий Дмитриевич извещал нас всегда заблаговременно и аккуратно.

В течение этого периода (до 1966 года) я мог наблюдать, как протекали его уроки, имел возможность познакомиться с его педагогическими принципами и методом занятий.

Я знаю, что, подобно мне, многие начинающие (и не только начинающие) композиторы пользовались консультациями и советами Шостаковича, его практической помощью и поддержкой, не будучи формально его учениками. Его громадный творческий и человеческий авторитет, большой педагогический и музыкантский опыт, личное обаяние и врожденный такт делали и такие встречи с ним необычайно ценными, и, по существу, мало, чем отличались от обычных классных занятий.

И, может быть, прежде всего, потому, что ничего похожего на обычные уроки здесь не было. Взяв в свой класс аспирантов, уже прошедших академический курс композиции и оркестровки, Дмитрий Дмитриевич неоднократно повторял, что его занятия с ними не будут сводиться лишь к работе, над техникой сочинения, так как вполне полагался на знания, полученные у педагогов, среди которых были его коллеги и ученики.

Так, придавая исключительное значение свободному владению фортепиано и навыкам чтения с листа, Шостакович почти не прибегал к четырехручному исполнению классических симфоний и опер (как известно, эта давняя традиция, шедшая от занятий в классе М. Штейнберга, ученика и друга Н. Римского-Корсакова, имела свое продолжение в его классах 30-х и 40-х годов). По-видимому, он считал достаточными наши знания классического наследия.

Зато большое место занимало знакомство в классе с сочинениями его учеников, друзей и коллег. (Мы слушали в записи произведения Г. Свиридова, М. Вайнберга, Б. Бриттена). Но, прежде всего в классе звучала его собственная музыка. Дмитрий Дмитриевич считал своим долгом обязательно знакомить нас со своими новыми работами. Пока это было возможно (а болезнь рук уже давала о себе знать, - с публичными концертами он не выступал), играл свои произведения на фортепиано. Затем показывал их в записи на пленку. Обязательно приглашал нас на репетиции, концерты, просмотры или премьеры.

У меня до сих пор хранится его визитная карточка с просьбой пропустить на репетицию 13-й симфонии. Свидетельство этому – и посланное мне письмо для режиссера Г. М. Козинцева о предоставлении двенадцати билетов на первый просмотр кинофильма «Гамлет». Дмитрий Дмитриевич хотел, чтобы все мы пошли на просмотр (и обязательно с женами).

Такой щедрости в показе своей музыки, только что вышедшей из под пера создателя и не получившей пока ни всеобщего признания, ни вообще каких-либо оценок критики, я не встречал более ни у кого из современников. Для него же это было естественной и необходимой потребностью. Это не было только желанием автора поскорей вынести на суд слушателей свое новое сочинение. (В конце концов, что могло значить наше суждение для него, всемирно-признанного творца великих симфоний и опер!) Скорее, это было признаком высокого доверия к нам, начинающим музыкантам, признаком включения нас в число близких лиц, искренних друзей его музыки. Естественно, это доверие окрыляло.

Оглядываясь на годы занятий в классе Шостаковича, я все чаще ловлю себя на мысли, что больше всего это было – воспитанием – в широком смысле этого слова. В этом отношении Шостакович был истинным хранителем традиций русского музыкального образования, традиций школы Римского-Корсакова. Эти традиции, соединявшие этическое с эстетическим, образование с воспитанием, брали свое начало еще в кругах передовой русской интеллигенции, выросшей на идеалах революционной демократии 60-х годов XIX века, связанной с именами Герцена, Чернышевского и Добролюбова.

Шостакович, на мой взгляд, постоянно и живо ощущал свою связь с прогрессивными тенденциями русской культуры и искусства. Отсюда – его огромный интерес к русской классической литературе, которую он блестяще знал, горячо любил и неоднократно цитировал наизусть. Среди его любимых авторов – Пушкин и Гоголь, Салтыков-Щедрин и чехов. Неоднократно он подчеркивал, что ему особенно близки их демократизм и гражданственность, высокий гуманизм содержания и совершенство художественной формы. Эти же черты являются ведущими в его собственном творчестве.

Музыкальные вкусы его были широки и многообразны. Дмитрий Дмитриевич часто говорил о своей привязанности к разным жанрам музыки («от Баха до Оффенбаха»). Хотя и были у него свои субъективные симпатии и антипатии, он не стремился их особенно акцентировать, понимая, что его мнение может оказать на нас «давление». Но подчеркивал, что широта взглядов не должна препятствовать воспитанию хорошего вкуса.

И от нас он требовал, чтобы мы пробовали себя в разных жанрах: «Композитор должен уметь писать все». Деления на «низкие» и «высокие» жанры он не признавал. Безусловно, его личный пример играл огромную роль в нашем образовании и воспитании.

Его поразительные музыкальные способности, о которых в консерватории ходили легенды и которые никогда им специально не демонстрировались и не выпячивались, получали в его устных рассказах о годах своего учения, о встречах с Глазуновым, порой, неожиданно комическое освещение.

Он вспоминал, что как-то по просьбе академика И. П. Павлова Глазунов выделил его (и еще кого-то из студентов, также обладавших отличным музыкальным слухом) для опытов по определению сравнительной остроты слуха человека и собаки. Посмеиваясь, Дмитрий Дмитриевич рассказывал: «Пока речь шла о полу - и четвертьтонах, мы еще как-то держались. Но когда дошло до восьмых тона и далее, собака нас довольно быстро обставила». По-моему, это его и забавляло и озадачивало одновременно.

Показывал, какие задачи давал иногда Глазунов. Нажав обеими руками кластерный аккорд в объеме примерно двух октав и выпустив две-три ноты из середины аккорда, он просил определить, какие именно ноты выпущены.

Рассказывал, как однажды не смог справиться со стреттой в фуге. Позже выяснилось, что, переписывая с доски тему, данную Глазуновым, он сделал ошибку, из-за которой стало невозможно выполнить этот обязательный раздел фуги.

Вообще, он чрезвычайно не любил дилетантизма во всех проявлениях и часто повторял нам, что профессионализм должен начинаться с мелочей. И когда он принимался расставлять в наших сочинениях номера страниц и цифры, динамику и штрихи, - это было предметным уроком: в сочинении все должно быть «начисто», ничего случайного, приблизительного.

Порой казалось, что это излишняя педантичность («разве в мелочах дело?»), но когда у нас доходило до репетиций или записи на пленку наших сочинений и требовалось корректировать партии, мы убеждались, как важно с самого начала ничего не упускать. И теперь, на своих занятиях со студентами, мы (даже не всегда осознанно) повторяем слова учителя о необходимости быть требовательными к себе, ответственными перед своим делом.

Внешне его вмешательство в наши сочинения было почти незаметным: изредка он ронял какое-либо, как нам казалось, частное замечание, всегда очень точное и конкретное. Но потом оказывалось, что в нем-то и лежал ключ к пониманию того, как устранить куда более существенные недостатки формы или фактуры.

Его неизменная доброжелательность, скромность (до застенчивости) иными ошибочно принималась за мягкотелость и уступчивость. Но эти люди очень ошибались. Когда речь шла о принципиальных вопросах, он становился неуступчивым и даже жестким. К неописуемому нашему изумлению, не раз повторял: «Я не ко всем добр». Тонкость его нервной натуры, какая-то ранимость (особенно проявлявшаяся в том, как он слушал свою собственную музыку) необычайным образом сочеталась с требовательностью (прежде всего, к себе), невероятной пунктуальностью и обязательностью (свойством, явно исчезающим в наш век космических скоростей, всеобщей суеты и спешки).

Он мог быть очень разным: замкнутым и открытым. То из него, как говорится, «слова не вытянуть», а то он мог оживленно и увлекательно говорить о чем-то, близком ему в этот момент, довольно продолжительное время. Он бывал нескрываемо ироничным и беспомощно-трогательным (например, когда снимал очки). Мы видели его страдающим (от пустословия, лести, лицемерия или пошлости) и смеющимся от души (как смеются дети).

И еще одно, как мне кажется, важное наблюдение: на протяжении тех пятнадцати лет, что я встречался с ним, вплоть до самых последних месяцев, когда ему было очень трудно писать, ходить, даже просто вставать с кресла, - никакой немощности. От его фигуры всегда веяло силой. И дело не только во внутренней силе (мы буквально чувствовали в его присутствии излучение волн какого-то мощного «силового поля»). И не только в огромном мужестве, с которым он переносил свалившиеся на него болезни, и как ни горько ему было сознавать, что жизнь подходит к концу, никаких жалоб и сетований на судьбу с его стороны не было. Быть может, лишь отголоски этой горечи в его последних сочинениях.

Нет, сам он производил впечатление сильного человека, сильного и духом и телом. И вероятно, поэтому кажется естественным, что он любил футбол и был страстным болельщиком еще с молодых лет. Настолько большим был его интерес к жизни во всех ее проявлениях, настолько много он успевал сделать, что это казалось не под силу одному человеку!

Трудолюбие его было поразительным. Когда нам доводилось бывать одновременно с ним в Доме творчества композиторов в Репино (под Ленинградом), все видели, что Шостакович быстрее всех завтракал и обедал, раньше всех зажигался свет в его рабочем кабинете.

А разве не поучительным было его отношение к критике! Ведь на его долю выпала не только величайшая слава, но и жестокие, подчас, несправедливые упреки. Никакой высказанной публично или в частной беседе жалобы никто из нас никогда не слышал. «К критике надо прислушиваться всегда, какой бы она не была. И не обижаться на нее. И отвечать не словами, а делом – работать все больше и все лучше», - таков был ход его мыслей.

В связи с этим я позволю себе привести один личный пример. Написав одно большое сочинение, я обнаружил, что его образный строй чем-то напоминает 14-ю симфонию Шостаковича. Может быть, замысел, возникший одновременно, и общее настроение случайно оказались созвучными, но я в некотором мальчишеском тщеславии решил, что это удобный случай посвятить свое сочинение Дмитрию Дмитриевичу.

Несмотря на то, что годы учения были уже позади, каждое новое сочинение свое сочинение я вез для прослушивания Шостаковичу прежде, чем показывать его еще кому- либо. Так я поступил и в это раз.

Слова Дмитрия Дмитриевича как будто убеждали меня в том, что моя работа ему понравилась, но сказать о своем намерении, посвятить ему сочинение я все же не решился. Отложил, желая проверить, что скажут мои коллеги по секции камерно-симфонической музыки Союза композиторов. Однако их мнения были неоднозначными, кому-то моя музыка понравилась, кому-то не очень, а были и такие, кому вовсе не понравилось.

(Может быть, после ряда симфонических партитур, написанных в серийной и сонорной манере, я озадачил их своим обращением к вокальной музыке, к стихам А. С. Пушкина, да и к традиционному мажоро-минору?)

Но особенно меня огорчило, что в числе критиковавших эту работу был мой коллега по классу Шостаковича, очень одаренный композитор, музыка которого Дмитрию Дмитриевичу явно нравилась. И я подумал, что, может быть, учителю мое произведение не так уж и понравилось, но, щадя меня, он постарался смягчить свой отзыв. Как же быть с посвящением?!

Я написал Дмитрию Дмитриевичу письмо, полное смятения. Попросив извинения за навязчивость, я открыл свое намерение посвятить ему сочинение и заклинал откровенно написать о своем отношении к этому. Так как если мое сочинение ему не по душе, я не стану посвящать его ему. При этом я ссылался на негативное мнение своего однокашника по аспирантуре, подразумевая, что коль Дмитрий Дмитриевич симпатизирует его музыке, то можно предположить и общность их вкусовых оценок.

«О Вашей доброте всем известно, но в данном случае мне хотелось бы рассчитывать на Вашу полную откровенность», - в таком смысле писал я, обещая в будущем посвятить Дмитрию Дмитриевичу другое, более совершенное, или, во всяком случае, более единодушно одобренное сочинение.

Его ответ на это письмо я позволю себе привести полностью.

«Дорогой Николай Авксентьевич! Спасибо за письмо. Правда, тот пункт его, в котором Вы говорите о моей доброте, несколько меня обидел. Как мне кажется, у нас с Вами очень хорошие отношения и «по доброте душевной» я не могу юлить с Вами. Бог пусть простит Вам эту концепцию. Для меня большая радость и честь, что Вашу Пушкинскую симфонию Вы посвятили мне. Симфонию я слыхал только один раз. Поэтому не могу подробно проанализировать ее и покритиковать. Написана она вдохновенно и страстно. Я Вас поздравляю. А к критике, конечно, надо прислушиваться. Когда я буду хорошо знать симфонию, то и я ее покритикую. От этого мое отношение к ней не станет хуже»…

Моя бестактность стала мне очевидной. Я получил урок, как надо реагировать на критику, и, что самое дорогое, согласие на посвящение. Но история эта имела совершенно неожиданное для меня продолжение. Мы продолжали встречаться с Дмитрием Дмитриевичем и в Москве, и в Ленинграде. Я вновь приносил ему свои новые работы и высушивал его советы и замечания. И никогда больше мы не возвращались к теме, связанной с оценкой моего пушкинского цикла.

Трудно передать словами наше горе, когда Дмитрий Дмитриевич скончался. Через месяц после его смерти, в сентябре 1975 года, встретились мы, его бывшие аспиранты 60-х годов, и, конечно, говорили о нем. И вот, что я услышал от моего товарища, критиковавшего некогда мое сочинение.

В том году его вызвал к себе Дмитрий Дмитриевич и довольно сурово отчитал. Не за критику, естественно, а за то, что не дал он себе труда разобраться в смысле показанной работы, смысле, вызвавшем к жизни именно такой язык и стиль. «Я не только понял, что это произведение ему действительно было дорого: говорил он о нем горячо, с искренней заинтересованностью. Я понял и свою неправоту в оценке твоего сочинения. Если я тебе этого еще не говорил, то мой долг перед памятью Дмитрия Дмитриевича сказать тебе об этом», - так закончил он свой рассказ.

Я был потрясен. Дмитрий Дмитриевич и после своей смерти продолжал жить для нас, продолжал будить в нас честность, искренность, - все то, что зовется совестью. И, может быть, это – главный из уроков, преподанных нам великим человеком и композитором, ибо человеческое в нем находилось в нерасторжимом единстве с музыкантским.

Поэтому наивными представляются попытки трактовать так или иначе его произведения, искать в них какой-то подтекст, противоположный тому, что он высказывал сам. Любой человек, близко знавший Дмитрия Дмитриевича, может подтвердить, что не было у него никакого разрыва между словом и делом, между творчеством и жизнью, между тем, что он думал, и тем, как он писал и говорил.

Конечно, он мог ошибаться и ошибался. Были у него сочинения неудачные, «проходные». Были и высказывания (особенно в молодости) поспешные и запальчивые.

Но если хочешь понять, каким он был человеком, лучше всего вслушаться в его музыку еще и еще раз, вслушаться без ложной предвзятости и предубежденности. И тогда он предстанет таким, каким он был – человеком большой души, потрясающей искренности, огромного ума и чистого сердца, непримиримым противником зла и насилия над личностью, горячим защитником человека и человечности…

* * *

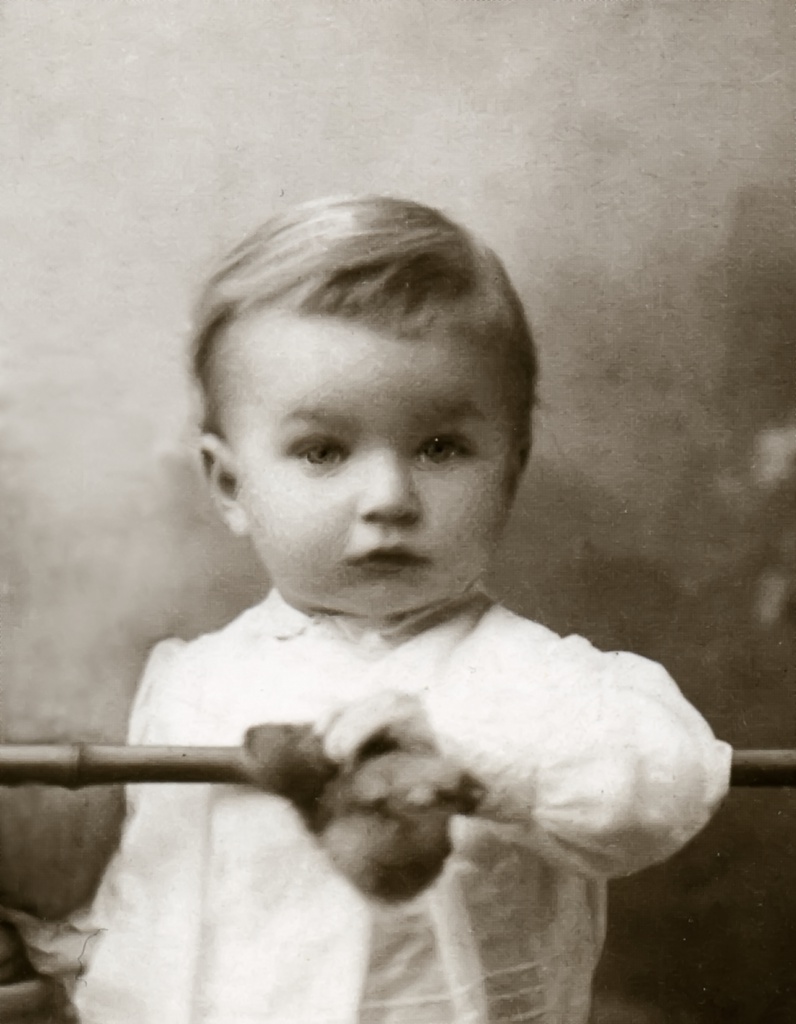

Я смотрю на фотографию 1907 года. На ней запечатлен маленький мальчик в белом кружевном платьице, белых носочках и туфельках. Он смотрит на нас с удивлением, тревогой и ожиданием. И еще мне чудится в его глазах вопрос.… Это маленький Митя Шостакович. Еще никто не знает, что ждет его – ни родители, ни сестра, ни, разумеется, он сам.… Все еще впереди – войны и революции, потери и обретения. Впереди – величайшие открытия и чудовищные злодеяния, устремления к высотам человеческого духа и падения в пропасть человеконенавистничества.

Впереди – почти весь XX век, впереди вся жизнь. И никто еще не знает, что он станет одним из величайших певцов этого столетия, что в его музыке сконцентрируются бури и надежды нашего времени.

И я вспоминаю другого маленького мальчика на руках у матери, за четыреста лет до того изображенного на картине Рафаэля. Они чем-то неуловимо похожи – эти малыши. Может быть, недетским выражением лица? На его личике то же выражение удивления, тревоги и ожидания. В его глазах застыл тот же немой вопрос…

Я пытаюсь прочесть его.… Не ответить, нет! Хотя бы понять вопрос…

(Международный симпозиум, посвящённый Дмитрию Шостаковичу. Кёльн. 1985. Издательство Густав Боссе, Регенсбург, 1986.)